ГОЛОВА ТАИНСТВЕННОГО МОНГОЛА

(Джа-лама)

Какие думы и мечтания тревожили седую голову Джа-ламы, которую долго возили на копье по базарам Монголии.

В Петербурге, в знаменитой Кунсткамере, основанной еще Петром Первым, в аквариуме, наполненном формалином, хранится экспонат №3394, который никогда не выставлялся и вряд ли когда-нибудь будет выставлен. В реестре он скромно значится как «Голова монгола».

Это — голова человека, происхождение и обстоятельства жизни которого темны, а таинственное влияние, оказанное им на соотечественников, огромно. Почти полвека будоражил он монгольскую Степь, вселяя веру и ужас в кочевников. Даже имя его неизвестно в точности. Называли его Джа-лама или Дамбижанцан.

Он объявил себя потомком легендарного ойратского князя XVIII века. Амурсаны, прославившегося в борьбе против маньчжурско-китайского засилья. Но главное — Джа-лама словом и делом убеждал всех, что является земным воплощением ужасного Махакалы, «Великого Черного», одного из буддийских божеств. Этого грозного защитника «желтой веры» ламы-иконописцы всегда изображали с ножом или мечом на фоне очищающего огня, готовым впиться в сердце врага веры и выпить его еще не остывшую кровь. Махакала не просто побеждает зло, но испытывает блаженство при виде смертных мук носителя зла.

Страшная участь ждала и того, кто смел усомниться в святости Джа-ламы.

Изувер или воин?

Во время жертвоприношений он вспарывал грудь врагам, вырывая сердца и освящая свежей кровью боевые знамена. Он своими руками выдавливал глаза, отрезал уши.

Голову же его, убитого в самом конце 1922 или в начале 1923 года в результате тщательно готовившейся операции государственной внутренней охраны (нечто вроде ВЧК) Монголии, долго возили насаженной на пику по городам, чтобы далеко по кочевьям разнеслась весть о его гибели и простые монголы убедились: Джа-лама тоже смертен, его больше нет!

Завидев эту процессию, пастухи поспешно сворачивали в сторону, ибо верили, что встреча с «цаган-толгой» («белой головой») сулит беду. Белой же голову прозвали потому, что мумифицирована она была по старинному степному обычаю — подсолена и прокопчена, отчего соль кристалликами выступала на коже. Но и после гибели Джа-ламы кочевники не верили в его смерть, и разносилась молва, будто видели его то в одном месте Степи, то в другом.

Наибольшую известность как бесстрашный воин Джа-лама приобрел в 1912 году после знаменитого штурма города-крепости Кобдо с засевшими в нем китайцами. Он был одним из руководителей этого сражения, и по его приказу на неприступные стены погнали собранных по Степи старых верблюдов с привязанным сзади и подожженным хворостом.

Именно это внесло панику в ряды защищавшего Кобдо гарнизона и позволило монголам ворваться в город. Дело кончилось резней, разгромом китайских храмов и лавок, человеческими жертвоприношениями, ритуалом освещения знамен кровью (следует заметить, что лавки русских купцов не пострадали, так как вошедшие в город почти одновременно с осаждавшими казаки выставили около них посты). По легенде, Джа-лама после сражения, склонившись в седле, высыпал из-за пазухи пригоршню деформированных пуль. Они его якобы не брали.

Из героев — в арестанты

По некоторым сведениям, Джа-лама был калмыком Астраханской губернии. Во всяком случае, Россия считала его своим подданным, что и послужило поводом для ареста в феврале 1914 года и препровождения его в тюрьму и ссылку.

Арест этот в урочище Мунчжик, где в это время находилась ставка Джа-ламы, произвел по секретному предписанию капитан 41-го Сибирского стрелкового полка Булатов с З-й сотней 1-го Верхнеудинского полка Забайкальского казачьего войска и полусотней 3-го Сибирского казачьего полка. Несмотря на то, что в распоряжении Джа-ламы было 850 цириков (монгольских солдат), дело обошлось почти без стрельбы, а с стороны казаков и без потерь. Законность подобной акции на территории другого государства можно поставить под сомнение, однако монгольское правительство в Урге не возражало против обуздания слишком строптивого и популярного в народе ламы.

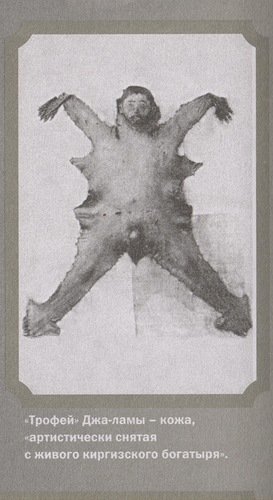

Одним из доказательств зверств Джа-ламы Булатов в своем отчете называет тулум — снятую аккуратно, «мешком», кожу человека, хранившуюся в юрте ламы для ритуальных целей.

Год провел Джа-лама в тюрьме в Томске, ожидая решения своей участи. Затем был перевелен в качестве ссыльного в Якутск, а позже под надзор в Астрахань и Царев.

Но настал 1917 год, принесший Российской империи столь бурные события, что некому стало "надзирать" за Джа-ламой, и он снова пробрался в Западную Монголию, в Степь.

Неизвестно в точности, в каких буддийских монастырях обучался Джа-лама, и учился ли вообще (и мог ли с полным основанием именоваться ламой), совершал ли он, как утверждают некоторые источники, паломничество в таинственную запретную для посещения иностранцев столицу Тибета Лхасу, где стал другом Далай-ламы. Все сведения об этом человеке, повторяю, запутанны и противоречивы.

А вот о гипнотической силе Джа-ламы ходили легенды. Одну из них приводит в своей книге, опубликованной в Лондоне в 1936 году, бывший военнопленный венгр Йозеф Гелета, техник, работавший в 1920 — 1929 годах в Монголии. Вот как бежавший из России Джа-лама «справился» с отрядом казаков, преследовавших его. Оглянулся беглец: позади — погоня, впереди — озеро. Жители небольшого кочевья, наблюдавшие эту сцену, ожидали, что его вот-вот схватят. Но Джа-лама спокойно встал лицом к погоне, пристально глядя на казаков. И произошло удивительное: казаки на полном скаку стали разворачиваться и с криками: «Он там!» — понеслись объезжать озеро, а затем стали натыкаться друг на друга и колоть пиками, думая, что поражают беглеца.

Другим иностранцем, описавшим гипнотическую силу Джа-ламы, был поляк Фердинанд Оссендовский (1878—1945), бывший сам по себе личностью весьма примечательной. После публикации его знаменитой книги "И звери, и люди, и боги", изданной на нескольких языках, в 20-е годы о нем писали как о человеке исключительнго мужества, приключения которого "почище Джека Лондона".

Оссендовский вырос в России, учился в Петербургском университете, преподавал физику и химию в Сибири, потом был советником адмирала Колчака и незадолго до падения его правительства выполнял поручение адмирала исследовать Урянхай и Западную Монголию. В борьбе белых и красных, переместившейся из Сибири в Монголию, Оссендовский встал на сторону белых, под знамена барона Унгерна.

В своей книге автор рассказал, как в 1921 году присутствовал на операции, когда Джа-лама вскрыл грудь пастуха ножом, и он увидел «медленно дышащее легкое и биение сердца пастуха. Лама коснулся раны пальцем, кровотечение остановилось, и лицо пастуха было совершенно спокойно. Когда лама приготовился вскрывать и живот пастуха, — повествует далее Оссендовский, — я закрыл глаза от ужаса и отвращения. Открывши их через некоторое время, я был поражен, увидев, что пастух спал с расстегнутым на груди тулупом».

Именно поляку сказал однажды Джа-лама, не принявший, в общем-то, ни сторону красных, ни сторону белых:

— Я не монах, я воин и мститель!

«Любой, кто осмеливался противоречить ему, безжалостно устранялся, — писал Й. Гелета. — Люди были слепым орудием в руках таинственного калмыка. Они верили, что он принадлежит к той таинственной секте лам, которые обитали в монастыре вечной жизни в Гималаях, открытом для тех избранников, что приобретали, вернувшись к людям, сверхчеловеческую магическую силу, становились обладателями великих тайн. Эти избранники узнавали друг друга в миру по особому способу разделывания сухожилий животных за едой. И знак тот простые смертные не видели. Оказать сопротивление Джа-ламе было практически невозможно, поскольку его всепоглощающая гипнотическая сила способна была поражать даже оружие в руках его жертв. Убить его самого было невозможно».

. И тем не менее он был убит. Последние годы своей бурной жизни Джа-лама провел в городе-крепости, возведенном среди пустыни Гоби, — в своем городе, который он, видимо, намеревался сделать в будущем столицей независимого теократического государства в Западной Монголии. В планы его входило и строительство новых буддлийских храмов. А пока он промышлял грабежом торговых караванов, пересекающих пустыню. Все это, конечно, не могло устроить красное правительство в Урге.

Поскольку выманить Джа-ламу из его города никак не удавалось (несмотря на лживые приглашения, не ехал он, и всё тут; а быть может, дошли до него слухи о заочном приговоре к смертной казни), а взять крепость штурмом новая власть не решалась, ему было послано подложное письмо о том, что правительство в Урге нуждается в его содействии и приглашает занять пост «уполномоченного сайда» (министра, сановника) в Западной Монголии. Джа-лама согласился принять в своей ставке "представителей" спредоставляемой ему утвержденной печатью.

Он встретил "представителей" настороженно, в присутствии телохранителей. И в первый день, как докладывал один из участников операции X. Кануков, убить Джа-ламу не удалось.

Несколько изменилось настроение Джа-лмы, когда другой "представитель", Дугэр-бейсе, притворно поведал, как плохо теперь народу, настроенному против нынешнего правительства, что он сам, "бывший белый", не надеялс вырваться из красной Урги и только Будда помог еу лицезреть великого ламу, надежду всех несчастных.

И на это Джа-лама якобы ответил, что давно мечтал о перевороте и сержении правительства, которое вместе с проходимцами, понаехавшими из России, захватило власть и обманывает народ, а заняв место сайда, сделать это будет легче.

В конце концов Дугэр-бейсе удалось зазвать Джа-ламу в отведенную гостям юрту, чтобы научить его ориентироваться по карте, и тот без охраны последовал за ним.

Увидев вошедшего Джа-ламу, цирик Даши притворно упал перед ним на колени, благоговейно сложив руки и прося святого благословить. Дугэр сел рядом с гостем, а еще один участник операции, Нанзад-Батор, который, кстати, сражался под знаменами Джа-ламы под Кобдо в 1912 году, когда того пчитала вся Степь, стал подкладывать дрова в огонь.

Закончив молитву, Джа-лама поднял руку над головой Даши, чтобы коснуться ее, благословляя. И тут молящийся схватил его за эту руку, за другую — схватил Дугэр-бейсе, а Нанзад выстрелом в упор уложил Джа-ламу наповал.

Как следует из доклада Канукова, никто из приближенных не бросился на спасение. "Представители" быстро захватили арсенал, а затем устроили митинг, на котором подданные Джа-ламы "не то что изъявили покорность, но были очень рады овобождению от деспота-изверга". Пятеро наиболее доверенных пособников убитого, "самых отъявленных злодеев", были принародно расстреляны.

Так закончилась земная жизнь таинственного ламы. Символично, что погиб он не в бою, а был убит с максимальным коварством — во время молитвы и благословения.

Как известно из мемуаров, Джа-лама обладал мстительной памятью — человек, вызвавший его гнев, мог считать себя погибшим. Некое проклятье будто преследовало и некоторых людей, кто так или иначе был связан с судьбой Джа-ламы или имел дело непосредственно с Головой.

В тот день, когда Голова, как бесценный трофей, прибыла на пике к зданию правительства в Урге, скончался «главком монгольской революции» товарищ Сухэ-Батор (более того, молва утверждает: как только всадник привез голову, Сухэ-Батор умер).

К уже упоминавшемуся выше Ф. Оссендовскому, проживавшему в конце войны в Жулвине, предместье Варшавы, приезжал лейтенант вермахта барон фон Унгерн-Штернберг. Наутро литератора, автора почти ста книг, отвезли в госпиталь, где он скончался от болей в желудке.

В польской и монгольской (в 1989 г.) прессе появились сообщения, что сын или племянник барона приезжал к Оссендовскому неспроста, ибо легенды, связанные с кладом барона Унгерна, так или иначе соотносятся с именем писателя. По одной версии, он будто бы сам видел, как Унгерн в одном из буддийских храмов передавал все свое золото (а награбленное бароном было навьючено на 250 верблюдах!) на нужды «желтой веры» при условии, если в течение 50 лет за ним никто не придет от его имени.

По другой версии, двадцать четыре ящика весом по четыре пуда золота каждый Унгерн отослал с верными ему монголами через границу, но те, напоровшись на красных, спешно закопали клад. Говорят, будто в одной из своих книг поляк опубликовал не относящуюся к тексту карту, на которой якобы помечено место клада.

Известно, что в 1921 году в Урге лама предсказал барону Унгерну смерть от рук красных, а Оссендовскому — когда барон напомнит, что время его пришло. Не вторая ли часть предсказания сбылась в Жулвине в 1945 году.

В 1937 году как «агент японской разведки» был расстрелян в Ленинграде монголовед В.А. Казакевич, разыскавший Голову в Урге и полулегально привезший ее в Россию. Другой ученый, В.Д. Якимов, чудом избежал расстрела, но погиб в первые дни войны. Он в течение ряда лет собирал материал о Джа-ламе для повести о нем под названием «Святой бандит». Погиб и писатель Б. Лапин, опубликовавший в журнале «Знамя» в 1938 году рассказ о Джа-ламе «Буддийский монах».

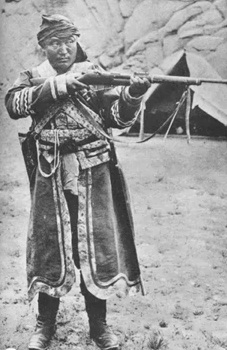

В 1943 году в лагерях умер человек, хорошо знавший Джа-ламу, переписывавшийся с ним, когда тот был в ссылке, — русский купец и ученый-практик А.В. Бурдуков, попавший в Монголию в довольно раннем возрасте и отдавший ей многие годы жизни. Бурдукову принадлежат и несколько фотоснимков Джа-ламы, один из которых был опубликован в журнале «Огонек» в 1912 году.

"Восстание в Степи"

Особо следует сказать о человеке, всю жизнь мечтавшем снять фильм о Джа-ламе, грандиозную эпопею "Восстание в Степи". Это Петер Садецки, журналист, писатель и кинорежиссер, эмигрировавший из Чехословакии после событий 1968 года и обосновавшийся в Гёттингене (Западная Германия).

Много лет он вел безуспешные переговоры с властями МНР о съемке (в перелицованной истории Монголии Джа-лама был не более, чем авантюрист и проходимец, посягнувший на советскую власть и ею уничтоженный), а также добивался разрешения сфотографировать в Ленинграде Голову, ибо детальная съемка была необходима для гримировки актера — исполнителя главной роли. Разрешения он добился уже после перестройки, однако снимки Садецки не удовлетворили.

Кстати, Садецки всячески поддерживал версию о том, что в крепости был убит не Джа-лама, а специально оставленный им перед тем как скрыться двойник, и собирал тому свидтельства. Одно из них принадлежало, в частности, стоматологу барона Унгерна Бианке Тристас, которая будто бы видела Джа-ламу уже после 1922 года, скромно живущего в Степи под видом шамана. Садецки также утверждал, что на одном из аукционов в США приобрел серебряное седло, принадлежавшее Джа-ламе.

Замыслам Садецки, которые начали было осуществляться в связи с переменами в Монголии, помешала смерть — в 1991 году он скончался от лейкмии в возрасте 48 лет.

Репрессии, войны и просто годы выкосили всех, кто знал Джа-ламу, когда-либо встречался с ним. Во время ленинградской блокады рушились дома, пострадали многие музеи. От холода, голода и бомбежек гибли люди. Но словно обладая неким инстинктом самосохранения, все эти бурные события Голова мирно пережила в своем аквариуме, как бы взирая с недоброй усмешкой на дела рук человеческих. И кто знает, в каком обличье вновь явится на землю гневный бог-мститель Махакала.

На фото: голова Джа-ламы в Кунсткамере (Петербург).

Опубликован: газета "Клуб Третий Глаз" (Москва) №5 — 1997, еженедельник "Калейдоскоп" №24 — 2002.

Без согласия автора включен в книгу: Загадки и тайны истории. Сост. Н.Н.Непомнящий. М., АСТ, 1999.

| Дамбиджалцан (Джа-лама) | |

|---|---|

| Лувсан Дамбийжалсан, Жа лам བློ་བཟང་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ |

|

|

|

| Сайд-нойон-хутухта |

Российская империя, Астрахань

Российская империя, Астрахань  МНР, Шар Хулсны булаг

МНР, Шар Хулсны булаг| Буддизм |

|

Дамбиджалцан (тиб. བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ ; монг. Лувсандамбийжалсан; Дамбийжаа, Дамбижанцан ; сокр. Джа-лама (монг. Жа лам ); 1860, Астрахань — 1923, Шар Хулсны булаг, крепость Тенпай Джалцаны Байшин), носил титул Сайд-нойон-хутухта [1] , военачальник, хошунный князь, деятель национально-освободительного движения в Западной Монголии в 1910-х годах, считавшийся ламой. СодержаниеБиография [ править | править код ]Ранние годы и образование [ править | править код ]Ранняя биография известна лишь со слов самого Дамбиджалцана и по слухам. Достоверность этих сведений сомнительна. Согласно этим данным, Дамбиджалцан родился в 1860 году в окрестностях Астрахани, в семье калмыка Темурсана Санаева, и принадлежал к племени дербетов. При рождении ему дали имя Амур (по другим сведениям — Балдан) [2] . По сведениям Ю. Н. Рериха, около 1865 года, когда семья Санаевых переехала в Монголию, он был отдан в Долоннорский дацан для обучения грамоте [2] . Проявив себя чрезвычайно способным учеником, был направлен в Тибет, где много лет учился в буддийском университете Гоман-дацан в столичном монастыре Дрепунг и получил прекрасное буддийское образование, однако, как свидетельствует устная традиция, был вынужден покинуть Лхасу из-за совершённого им убийства соседа-монаха. Тем самым он лишился монашеского сана. Однако Дилова-хутухта, сообщая о путешествии Дамбиджалцана в Тибет, ничего не пишет о его обучении там. Дамбиджалцан, по словам Ю. Н. Рериха, несколько лет служил одним из да-лам (глава департамента) пекинского ямыня при Джанджа-хутухте, где ему вверялось устанавливать календари и решать другие астрономические и метафизические вопросы [2] . Однако, по мемуарам Дилова-хутухты, Дамбиджалцан «сам себя называл ламой, но никто не знал, был ли он в действительности таковым. Никто не знал его настоящий возраст. Никто не знал настоящей правды о нём» [3] . Начало антикитайской пропаганды [ править | править код ]В 1890 году Дамбиджалцан появился в Западной Монголии, выдавая себя за воплощение Амурсаны — джунгарского князя, в XVIII веке восставшего за освобождение монголов от власти империи Цин и вновь родившегося, чтобы избавить Монголию от маньчжуро-китайского ига. Вскоре к нему присоединились два влиятельных западномонгольских тулку, Джалханза-хутухта и Ялгусан-хутухта. Цинские власти, которых обеспокоило распространение пропаганды Дамбиджалцана, начали переговоры с консулом России в Урге с просьбой арестовать его. Китайский запрос удовлетворили и, по прибытии в Ургу, Дамбиджалцан как российский подданный был арестован и выслан в Кяхту. Вероятно, его принудительное пребывание в Бурятии было очень коротким, и он смог бежать (либо был отпущен) в Тибет или Внутреннюю Монголию. В конце 1891 года он вновь появился во Внешней Монголии, где снова был арестован цинскими властями и перевезён в Улясутай для дальнейшего расследования, однако практически сразу же отпущен. Из Улясутая Дамбиджалцан поехал в Кобдо и провёл там несколько месяцев. Из Кобдо он уехал обратно в Улясутай и затем в Ургу, где был арестован второй раз и снова выслан в Кяхту. В течение ряда последующих лет он на время отошёл от политической деятельности и часто путешествовал в Цайдам и Северо-Восточный Тибет. Борьба за независимость Монголии [ править | править код ]На рубеже XIX—XX веков империя Цин усилила китайскую колонизацию монгольской территории, добиваясь превращения Монголии в китайскую провинцию и ликвидации автономии страны. Как результат, уже в годы Русско-японской войны во Внутренней Монголии начали действовать партизанские отряды. В 1910 году Дамбийжалцан вновь появился в Карашаре, и за короткое время ему удалось собрать вокруг себя около 5 тыс. монголов, дербетов, торгутов и урянхайских сойотов. Во время освобождения от цинской власти Западной Монголии Джа-лама сыграл решающую роль в разгроме войск, направленных для сохранения цинского контроля над Кобдо и западом Монголии, а также, наряду с Максаржавом, Дамдинсурэном и Джалханза-хутухтой Дамдинбазаром, в организации и проведении штурма крепости в ночь на 20 августа. Богдо-гэгэн VIII (Богдо-хан) пожаловал Дамбиджалцана титулами «Министр, управляющий многими монгольскими аймаками Западной области, драгоценно-досточтимый, истинно сильный совершенный дхармараджа, святой князь» (монг. Баруун хязгаарын олон монгол аймгийг дагуулан тохинуулах сайд Эрдэнэ бишрэлт үнэн хүчин төгөлдөр номун хан ноён хутагт ) [4] , Туше-гун и Догшин-нойон-хутухта. Правление в Западной Монголии [ править | править код ]Также Богдо-гэгэн VIII отдал в распоряжение Дамбиджалцана целый хошун в 60 км от Кобдо на одноименной реке, и его союзники поставили ему большое количество лошадей, рогатого скота и аратских семейств. Таким образом он стал военным правителем Кобдосского округа и одним из самых сильных князей Монголии. Он обновил монастырь Дэчинравжалин, основал свой собственный монастырь в местности Улаан Дзасагту-ханского аймака (сомон Умнеговь аймака Увс) [5] и собрал вместе дербетских лам и хувараков с целью улучшения буддийского образования, чем заслужил глубокое почтение среди монгольского населения Дзасагту-ханского и обоих Дербетских аймаков, получив от него почётное именование «Джа-учитель» (монг. Жа багш ). [4] Вместе с тем Джа-лама выказывал жестокость по отношению к не повиновавшимся его приказам и порядкам, а особенно к немонгольскому, мусульманскому населению, за что получил прозвища «суровый» (догшин) и «лютый» (харгис). Так, он запорол палками несколько десятков монахов, лишь за год убил 100 знатных монголов, с казаха заживо снял кожу, у сарта отнял жену. [6] По устному преданию, Джа-лама ослепил знаменитого живописца Цаган-Жамбу, написавшего его портрет (ныне утерянный), чтобы тот не написал никому портрета лучше. [7]

Он был чрезвычайно жесток к своим врагам и редко доверял своим последователям. Они рассказывали о нём, что он лично пытал заключённых, срезая полосы кожи со спин и клеймя их раскалённым железом. Монастырь Улангом однажды восстал против его новшеств, в результате чего несколько лам были запороты до смерти. Он пытал русского торговца, чтобы получить от него открытое признание. Все монгольские князья в области Кобдо опасались его и даже прислуживали ему как обычные слуги: седлали лошадей и держали его стремя. [8] Конфликт с Богдо-ханом [ править | править код ]К 1914 году отношения между халхасскими правителями и местными дербетскими князьями обострились и перешли во взаимную ненависть. Ввиду опасности восстания дербетской знати из-за установленных для неё Джа-ламой тяжёлых налогов и их выхода из состава монгольского государства Богдо-гэгэн VIII (Богдо-хан) попытался отозвать Джа-ламу в Ургу, но он не повиновался. [9] Тогда по просьбе Богдо-хана и по указу императора Николая II 7 февраля 1914 года Дамбиджалцан был арестован капитаном 41-го Сибирского стрелкового полка Булатовым и сначала был заключён на год в тюрьму в Томске, а затем сослан в Якутскую область. Богдо-гэгэн VIII лишил Дамбиджалцана всех титулов, невзирая на заслуги при взятии Кобдо, и конфисковал всё имущество. [10] Оттуда его перевели в Астрахань, где он и оставался до 1918 года. Октябрьская революция дала Дамбиджалцану свободу, и он вновь появился в Монголии на р. Селенге, в хошуне Ахай-бейсе Цэрэндоржа Дзасагту-ханского аймака. Встретившись со своим старым соратником Джалханза-хутухтой С. Дамдинбазаром, Джа-лама прибыл к главе сейма Дзасагту-ханского аймака, бейсе хошуна Дайчин-засаг Жалчингомбодоржу, который стал его учеником. [4] Однако Богдо-хан издал указ об его аресте, и Джа-лама был вынужден оставить монгольскую территорию, выбрав для себя новый лагерь в самом сердце Монгольской Гоби, близ оазиса Шар Хулсны у источника Баян-Булак. Возведённая там крепость получила название «Дом Дамбиджалцана» (монг. Дамбийжалцаны байшин ); в совр. Синьцзяне). Дамбиджалцан вновь собрал вокруг себя разнородную массу людей различного происхождения и координировал действия разбойных отрядов, действовавших на юго-западной монгольской границе. Отражение китайской интервенции в начале 1920-х гг. [ править | править код ]В 1919 году Китайская республика, пользуясь ослаблением российского влияния, оккупировала Внешнюю Монголию. Вновь началось партизанское движение, и, по некоторым сведениям, Джа-лама предложил принять в нем участие. К 1919 году относятся попытки сотрудничества с Джа-ламой на антикитайской основе барона Унгерн-Штернберга, однако уже в 1921 году Унгерн заявлял, что Дамбиджалцан — вредный человек. Гибель [ править | править код ]После разгрома Азиатской дивизии войсками Монгольской народной партии и РСФСР летом 1921 года и провозглашения в Монголии ограниченной монархии во главе с Народным правительством Дамбиджалцан установил дружественные отношения с китайскими властями Синьцзяна, Хух-Хото и с последним князем курлукских монголов в Северном Цайдаме. Его обвиняли в том, что он рассчитывал на китайское вторжение в Монголию с целью восстановить старый режим. В 1921 году отряд Дамбиджалцана разграбил торговый караван, шедший из Юм-Бейсе в Тибет. Более того, в сентябре 1922 года в Урге было объявлено о раскрытии крупного политического заговора, и ряд влиятельных лиц, включая нескольких прежних министров из группы Бодоо, которых обвиняли в ведении тайных переговоров с Джа-ламой по этому вопросу, были арестованы. Вскоре было принято решение ликвидировать и его самого. В начале 1923 года в крепость Дамбиджалцана в Южной Монголии были посланы агенты Государственной внутренней охраны Монголии под командой Д. Балдандоржа. При нем находились министр по благоустроению южных областей М. Дугаржав и военком Улясутая Д. Нанзад. Переодевшись паломниками, сам Балдандорж с одним из солдат испросил приёма у Дамбиджалцана и застрелил его. Голова Джа-ламы [ править | править код ]После убийства Дамбиджалцана его труп был сожжён, а предварительно отрезанную от тела голову увезли сначала в Улясутай, где некоторое время демонстрировали народу в подтверждение его смерти, а затем в ёмкости с водкой переправили в Ургу. Из-за белых волос на тёмной коже её прозвали «Белой головой» (монг. Цагаан толгой ). По мнению журналиста И. И. Ломакиной, исследовавшей историю «белой головы», из Урги голову вывез в 1925 году советский монголовед В. А. Казакевич, поместил в стеклянный сосуд с формалином и переправил дипломатической почтой в Ленинград, в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамеру), где её поместили как экспонат № 3394 («Череп монгола») в фонды, где она и хранится до настоящего времени. [11] Отрезание головы врагов для демонстрации их смерти было обычной практикой красных (это проделали, например, с головами некоторых лидеров басмачей, атамана Кайгородова и др.). Однако в Монголии ходили слухи о гневе мёртвого Дамбиджалцана: скоропостижная смерть вождя монгольских коммунистов Сухэ-Баторa 22 февраля 1923 года связывалась с прибытием в монгольскую столицу этой «Белой головы». Оценки деятельности [ править | править код ]Русский монголовед А. В. Бурдуков, лично знавший Джа-ламу, пишет об одном из эпизодов его военной деятельности, относящемся к 1912 году: «Указывая на блестящее парчовое полотнище, красиво переливающееся на солнце, приближённые Дамбижанцана рассказывали о только что прошедшем празднике освящения знамени, о том, как в жертву знамени был принесён пленный китаец, которому, однако, неопытный палач не сумел отрубить головы, так что пришлось обратиться к более опытному» [12] . Человеческие жертвоприношения знамени-сульдэ относятся к древней истории шаманизма монголов, к «чёрной вере» — которой противопоставляется буддизм школы гелуг, «жёлтая вера». Известный отшельник «Даянчи-лама написал всемогущему Дамби Джамцану письмо, обличая его в позорящих и подрывающих основы жёлтой веры поступках…» [13] Против Джа-ламы выступили и 300 лам Улангома, одного из крупнейших монастырей Монголии. Они восприняли его меры по объединению всех монастырей Кобдосского округа и по «очищению религии» как губительные для «желтой веры». Об этом выступлении лам и об агрессивных действиях подчинённых Джа-ламе монахов (которые имели место после его ареста в 1914 г.) сообщает, в частности, И. И. Ломакина. [14] В то же время тибетолог и буддолог А. А. Терентьев указывает, что «важно понимать, что Джа-лама — такой же лама, как И. Сталин — православный священник: оба они учились когда-то в духовных учебных заведениях, и не более того». Также он отмечает, что «зверства свои каждый из них оправдывал той идеологией, какой было удобнее — в одном случае это был примитивно понятый марксизм, в другом — шаманизм и буддизм» [15] онлайн журнал ужасов и мистикиНовости и анонсыАвторские колонкиМероприятия— А ну-ка, Мичик, встань! — приказал он. Пастух повиновался. Лама быстрыми движениями расстегнул ему рубашку и обнажил грудь. Я не понимал, что он собирается делать, но тут Тушегун со всей силой поразил кинжалом грудь пастуха. Монгол упал, обливаясь кровью, брызги ее обагрили одежду ламы. — Что вы наделали? — воскликнул я. — Тс-с. Тихо, — прошептал он, повернув ко мне побелевшее лицо. Несколькими ударами ножа он рассек грудную клетку монгола, и я собственными глазами увидел, как мягко колышутся легкие несчастного и сильно пульсирует сердце. Лама коснулся руками этих органов, кровь перестала течь, а выражение лица пастуха стало на удивление спокойным. Он лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал безмятежным и глубоким сном. Лама начал вскрывать брюшную полость, но тут я, содрогаясь от ужаса и отвращения, закрыл глаза. А когда вновь их открыл, то с удивлением увидел, что пастух мирно спит, и хотя рубашка его по-прежнему расстегнута, на груди нет ни малейших следов раны. Тушегун-лама сидел неподалеку от жаровни, курил трубку и смотрел в глубокой задумчивости на огонь. Фердинанд Оссендовский «И звери, и люди, и боги» На переломе веков девятнадцатого и двадцатого мир пережил множество сильнейших потрясений, обративших в прах многое из того, что ранее считалось непоколебимым. Мировая война, приведшая к падению четырех могучих европейских монархий, нам близка и известна. Меж тем, в этот же период погибла еще одна империя, не менее значимая и древняя — династия Цинь, правившая Китаем с семнадцатого века, в 1912-м пала в огне революции, повергнув Поднебесную в хаос, который окончательно будет преодолен лишь в конце сороковых. Воспользовавшись слабостью сюзерена, покоренные им земли — Монголия и Тибет — поспешили заявить о собственной независимости. В это время в Монгольских степях появился лидер, который у прагматичных европеоидов вызывал одновременно восхищение, страх и недоумение.

В народных преданиях монголов он остался под именем Джа-лама, хотя при жизни носил множество имен и прозвищ. «Разбойник и странствующий монах, знаток буддийской метафизики и авантюрист с замашками тирана-реформатора, он всю жизнь балансировал на грани реальности, причём с неясно выраженным знаком по отношению к линии между тьмой и светом», — пишет о нем Леонид Юзефович. Свирепый воин, тантрический колдун, буддийский лама, живое воплощение умершего монгольского князя и даже самого Великого Черного — жуткого бога разрушения и войны Махакалы.

Этот человек в 1912-м стал одним из лидеров освободительной войны против Китая, лично возглавив штурм Кобдо, тогдашней китайской столицы Монголии. Кобдо, обнесенный высокими стенами, охранял сильный гарнизон с современными винтовками, пулеметами и даже пушками. Штурмовала город неорганизованная кочевая орда, вооруженная в лучшем случае кремневыми ружьями. Китайцы без особого труда отражали многократные штурмы монголов, каждый раз нанося противнику серьезный урон. Но так было до появления Джа-ламы. Колдун воодушевил войско, явив им чудесные видения счастливого будущего победителей и райских степей, куда попадут погибшие, после чего лично возглавил приступ. Кобдо пал, а Джа-лама, стоя перед войском, достал из-за пазухи горсть сплющенных пуль. В халате его насчитали двадцать восемь дыр, но сам колдун остался невредим. Город отдали на трехдневное разграбление, вырезав всех китайцев, что находились там, а Джа-лама стал одним из верховных военачальников. Собственное белое знамя, сшитое из дорогой трофейной парчи, он лично освятил жертвенной кровью. Зарезав пятерых китайцев, у каждого он изъял сердце, и ими, еще трепещущими, чертил на белой парче магические символы. Но кровавая звезда князя-колдуна взошла не тогда. История его запутана и началась намного раньше описанных событий. Чтобы окончательно разобраться в ней, стоит отправиться на сто пятьдесят лет в прошлое — в год 1755-й, когда джунгарский князь Амурсана поднял первое масштабное восстание против китайской власти. Восстание в итоге было жестоко подавлено, а сам Амурсана бежал в Россию, которая отказалась выдать его китайским властям. Пекину пришлось довольствоваться его ближайшим соратником Шидр-ваном, который был схвачен и удушен. После чего у китайского императора родился сын с красной полосой на шее — перевоплощение повстанца. По приказу императора младенец был подвергнут жесточайшей казни — его плоть мелкими кусочками выщипали сквозь отверстие в монете-чохе. Но через год императрица родила ребенка, кожа которого была покрыта множеством мелких пятнышек — Шидр-ван возродился снова. В этот раз для его убийства были приглашены опытные ламы-колдуны и возрождения больше не повторилось. Амурсана же заболел оспой и умер под Тобольском. Соответствующей ритуальной казни над ним не производилось, отчего возродиться он мог беспрепятственно. Так в Монголии родилась и окрепла легенда о том, что с севера придет новое воплощение Амурсаны, придет с могучим войском и освободит страну. Надо сказать, что идея перевоплощения воспринимается буддистами-монголами не как некий миф, но как повседневное, вполне естественное событие. Длинная череда Богдо-гэгэнов, живых будд, равно как и тибетских Далай-лам и Панчен-лам составляет самый яркий тому пример, а в целом же, перерожденцы, называемые хубилханами, встречались почти в каждом монастыре. Ламы более высоко ранга, называемые тулку, даже могли выбирать место своего очередного перерождения. И вот в конце XIX века словно из ниоткуда появился человек, назвавший себя одновременно внуком и перевоплощением Амурсаны. Он был одет в ламаистскую одежду, но вместе с тем носил оружие и ездил на коне, что было строго воспрещено желтой верой. Никто точно не знал, кто он и откуда, но говорили, что сам он был калмыком, возможно — астраханским. В детстве его отдали на обучение в монгольский монастырь, откуда в числе самых одаренных учеников отправили в Тибет, и не куда-нибудь, а в Лхасу — столицу и резиденцию Далай-ламы, откуда, впрочем, он вскоре вынужден был бежать, опасаясь кары за убийство товарища-монаха. Пришелец обладал весьма обширными познаниями в буддийской метафизике и тантрических практиках и быстро завоевал авторитет местного ламства. Тогда первое упоминание о нем появилось и в русских документах — его упомянул профессор Позднеев в своей книге «Монголия и монголы». Обеспокоенный его растущим влиянием и антиимперской пропагандой, Пекин несколько раз арестовывал его, но как российского подданного всякий раз отпускал. После этого он исчез почти на десять лет, чтобы появиться в 1900-м под именем Шезраб-ламы, проводника тибетской экспедиции Петра Козлова, и даже направился последним в качестве посла Российской империи к Далай-ламе. Также есть сведения, что к экспедиции Джа-лама примкнул, спасаясь от гнева князя горгунов из Китайского Туркестана. После судьба его на десятилетие погрузилась во мрак, чтобы вынырнуть из него под стенами осажденного Кобдо.

Захват Кобдо, а после — Улясутая сделал Джа-ламу могущественным князем, получившим под свою руку земли и данников. В своем домене он начал строить новое государство, совмещая мистическую теократию с реформаторскими веяниями запада. Порукой его власти был суеверный страх, который он внушал подданным. Месть Джа-ламы считалась неотвратимой — любой, кто вызвал его гнев, мог быть уверен в скорой своей смерти. «Никто не знал день и час, когда в его юрте или на равнине, рядом со скачущим конем, появится таинственный и могущественный лама-мститель. И тогда — удар кинжала, пуля или стальные пальцы, сдавившие шею, словно тиски, кончали дело», — писал о нем Оссендовский. Но звезда князя-монаха сияла недолго. Опьяненный властью, он рассорился с Богдоханом, буддой-властителем Монголии, слабым правителем, но опаснейшим мастером интриги, а после — стал угрожать русским торговцам, требуя с них дань (чего никогда раньше не было). Надо сказать, что вся освободительная война проходила не без молчаливого согласия и поддержки Российской Империи, заинтересованной в создании буферного государства между ней и Китаем. Поэтому такое самоуправство не устроило ни Ургу, ни Петербург. За Джа-ламой была начата охота, избегая которой, он снова явил свои магические способности. Венгр Йожеф Гелета, в то время работавший в Монголии, рассказал, как преследуемый казаками Джа-лама оказался на берегу озера Сур-нор: «Перед ним была водная гладь, позади — его преследователи. Монголы из находившегося поблизости небольшого кочевья, затаив дыхание, ждали, что в следующий момент Джа-лама будет схвачен. Внезапно они с изумлением заметили, что казаки свернули в сторону и вместо того, чтобы скакать прямо к Джа-ламе, который спокойно стоял в нескольких ярдах от них, галопом бросились к другому концу озера. „Он там! — кричали казаки. — Он там!“. Но „там“ означало разные места для каждого из них, и казаки, разделившись, поскакали в разные стороны. Затем они вновь съехались вместе и напали друг на друга со своими длинными пиками, убивая один другого. При этом каждому из них казалось, что он убивает Джа-ламу». И все же мятежный монах был арестован, вывезен из Монголии и посажен под арест, сначала в Нерчинск, потом в Тобольск, а по прошествии нескольких лет — на поселение в Астраханский край. Революция 1917-го снова сделала его свободным, и он вернулся в Монголию — как раз вовремя, чтобы начать новую войну против китайцев, которые, воспользовавшись революционным пожаром в России, оккупировали державу Богдохана. Колдун вновь доказал свои таланты, громя китайцев на юго-западе. В то время он обзавелся могущественным магическим артефактом: кожей магнуса, монгольского демона. Случилось это так: После боя молодой, красивый собой киргиз, сражавшийся на стороне китайцев, остался ранен, но жив. С железным спокойствием он сидел, опершись о камень, бесстрастно глядя на врагов. Один из монголов подъехал к нему и ударил копьем. Киргиз не издал ни звука. Джа-лама заметил это и приказал ударить его саблей. Но и тогда киргиз не застонал. Поэтому Джа-лама собственноручно вырезал ему сердце и поднес к глазам. И в этот раз казах лишь спокойно посмотрел на орган гаснущим взглядом. Джа-лама приказал снять с него кожу, заявив, что дух киргиза был так силен, потому что в него вселился мангус. Эта кожа, выделанная и просоленная, осталась при колдуне и использовалась им в ритуалах до самой его смерти. Стоит пояснить, что такая кожа издревле использовалась в ламаистских церемониях, но в современности, как и многое из древней сакральной атрибутики, была подменена имитацией — белой тканью в виде человеческой кожи. Точно так же жертвоприношения в виде людской печени, легких, носов и ушей были заменены в поздние времена их слепками из теста или глины. Но Джа-ламу симуляции не удовлетворяли.

В то время в борьбу вмешался белый генерал фон Унгерн-Штернберг, прозванный Черным Бароном, личность не менее темная и зловещая. Унгерн с остатками своих казаков бежал из Даурии, одинаково ненавидимый за садистскую жестокость и тиранию и красными, и белыми. Иронично, что в 1912-м Унгерн, будучи царским офицером, самовольно приезжал в Кобдо, желая служить под знаменами Джа-ламы, но получил запрет от русского консульства, посчитавшего такой шаг для русского офицера недопустимым. Теперь же сам Черный Барон считал Джа-ламу «человеком вредным» — поскольку тот был своевольным и власти чужеземца над собой не признавал. Впрочем, им обоим было не до того. Штернберг сражался с китайцами, а потом — с наступающими красными, а Джа-лама удалился в Черную Гоби, где основал свое собственное государство, возведя в горах зловещую крепость Тенпай-Байшин, руины которой посетил во время тибетской экспедиции Николай Рерих. До сих пор это место вызывает страх местных жителей, по устным преданиям наслышанных об ужасах, творившихся в ней. Новосотворенную державу правитель видел основой будущей империи, а до поры обеспечивал существование ее грабежами караванов и захватом рабов. Невольники возвели для него башни и стены, он же сурово карал подданных за малейшие провинности — например, пьянство и даже испражнение на землю. Подданные, как и всегда, панически боялись его из-за причастности к тайным знаниям и не могли никак определиться, кто же он — буддийский святой или воплощенный мангус. Гарнизон крепости состоял из почти пятисот человек, неплохо вооруженных и подготовленных. Этих сил было достаточно, чтобы защищаться и нападать — пускай даже на караваны торговцев и паломников, следовавших в Тибет.

Рерих пишет: «Таким путем Джа-лама собрал вокруг себя смешанную группу людей. Тибетские чиновники и торговцы, монгольские паломники, ламы и миряне, политические враги Джа-ламы, китайские купцы из Аньси и Коко-хото, киргизские вожди с Монгольского Алтая — все должны были работать, возводить здания, строить башни и стены в обжигающей зноем монгольской пустыне. Некоторые из заключенных целые годы провели в плену у Джа-ламы и, чтобы избежать варварского обращения, объединялись в небольшие отряды. Другим удавалось совершить побег, но большинство умерло от тяжелых испытаний, так как не все могли выдержать отношение людей Джа-ламы». Впрочем, держава его просуществовала недолго. В 1922-м коммунистами в Угре был вскрыт большой политический заговор, нити которого вели к Тенпай-Байшину. Были арестованы бывшие министры Богдохана, ведшие переговоры с Джа-ламой, а сам он был приговорен к смерти. Попытки выманить его в Ургу успехом не увенчались — подозрительный лама не верил сладким посулам коммунистов. Тогда в крепость был отправлен сильный отряд, возглавляемый самим начальником безопасности МНР, известным полководцем Балденом Дордже. Он, опасаясь сопротивления, решил взять Тенпай-Байшин хитростью. Вот как описывает эти события Николай Рерих: «Остановившись, его отряд расположился лагерем приблизительно в двух днях пути от крепости Джа-ламы. Балдан Дордже с одним из солдат поехали в крепость. Они притворились паломниками и попросили позволения подарить церемониальный шарф Джа-ламе. По некоторым причинам им это позволили и провели их в монгольскую палатку, разбитую во внутреннем дворе замка. Балдан Дордже приблизился к ламе с церемониальным шарфом и застрелил его из пистолета, спрятанного под хатыком. Джа-лама был убит на месте. Его последователи не могли даже оказать сопротивление, поскольку Джа-лама, как и другие азиатские вожди, хранил все оружие и боеприпасы в своей палатке и выдавал их только тогда, когда было необходимо. Так как палатка с арсеналом была захвачена Балданом Дордже и его спутником, пораженные паникой последователи не имели иного выбора, как только подчиниться или рассеяться». Голова колдуна была отсечена и забальзамирована, после чего, надетая на пику, была на несколько дней выставлена в Улясутае, собирая множество народу. После она была доставлена в Ургу новому правителю коммунистической Монголии, победителю Черного Барона, Сухэ-батору. Но мстительный лама и после своей смерти не перестал карать обидчиков — Сухэ-батор внезапно скончался в тот самый день, когда кортеж с головой Джа-ламы въехал в столицу. После этого долгое время бальзамированная голова выставлялась на базарах Монголии в доказательство смерти Джа-ламы, но вызывала не гордость, а благоговейный страх. Монголы называли ее «цаган толгой», «белая голова» (вероятно, из-за ежика седых волос) и считали могущественным чародейским предметом. Вскоре голова вернулась в Угру, где на время затерялась, пока в 1925 не была похищена и дипломатической почтой доставлена в Ленинград неким студентом-монголоведом В. А. Казакевичем, проходившим в Урге практику.

История с головой покрыта тайнами не меньше, чем жизнь ее обладателя. Достоверно не известно, зачем она понадобилась русским и по какой причине вывозилась из Монголии тайно. Известно только одно — голова прочно осела в запасниках Кунсткамеры и никогда не выставлялась публично. Даже в реестр она была внесена просто как «Голова монгола». Николай Рерих писал, что в буддизме такая казнь считается самой жуткой, ибо сохраненная голова лишает душу обладателя возможности покинуть Бардо, пространство между жизнью и смертью, и переродиться. В связи со странной смертью Сухэ-батора и других причастных к убийству Джа-ламы людей, вскоре родилась и окрепла легенда о проклятии головы мятежного монаха. Среди жертв его оказался и Казакевич, похитивший голову — он был обвинен в шпионаже на Японию и расстрелян. С тех пор противоречивый и пропитанный жестоким монгольским мистицизмом образ Джа-ламы продолжает тревожить умы исследователей. Многие приписываемые ему чудеса и зверства подтверждаются одними учеными и опровергаются другими, а его жизненный путь настолько оброс легендами, что правда в нем нераздельно смешалась с вымыслом. Но так или иначе, Джа-лама являл собой один из мрачных и противоречивых образов мистического Дальнего Востока, чья сила и власть строились на страхе, мстительности и кровавой магии. |